Оля Сосновская — художница, исследовательница и организаторка (Вена/Минск). Работает с текстом, перформансом и визуальными искусствами, переплетая понятия праздника, коллективных хореографий и политического. Кандидатка PhD-in-Practice в Венской академии изящных искусств. Её работы презентировались в e-flux (Нью-Йорк), HAU Hebbel am Ufer (Берлин), Tanzquartier Wien (Вена), Centrale Fiès (Дро), и PACT Zollverein (Эссен) и на других площадках. Участница художественной группы «Проблемный коллектив» и рабочей группы Работай Больше! Отдыхай Больше!

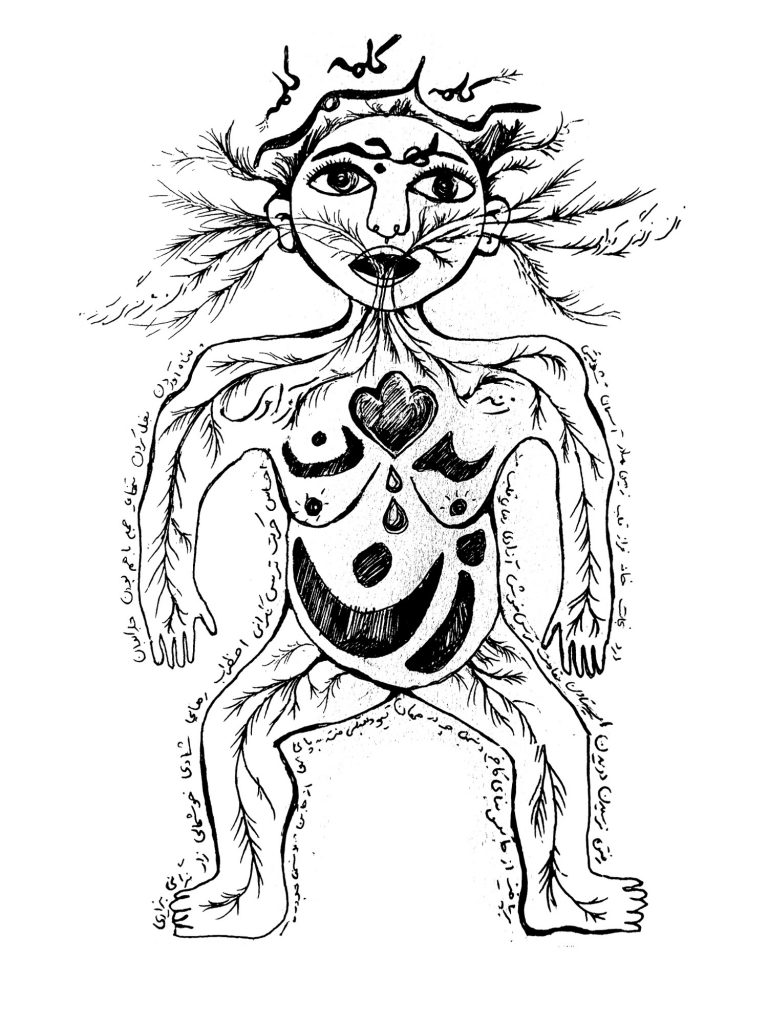

G. — художница из Тегерана, Иран.

Оля Сосновская и G. обсуждают опыт участия в протестах 2020 года в Беларуси и в протестном движении в Иране сегодня. Разговор начинается с темы языка, обладающего потенциалом объединять рассеянные в пространстве тела, быть одновременно инструментом сопротивления имперскому и колониальному угнетению, и укреплять его. Затем участницы диалога обращаются к обсуждению того, как опыт революции проживается внутри — часто слабых — тел.

Оля Сосновская: Привет, дорогая G. Я так рада снова говорить с тобой, даже на расстоянии. Вообще, мне нравится интимность формата голосовых сообщений.

Некоторое время я собиралась с мыслями, потому что начинать всегда немного тревожно. Я хочу поговорить с тобой о языке. Сейчас я физически нахожусь вдалеке от политических событий, которые значат для меня так много и сильно влияют на меня в последние годы. В первую очередь я имею в виду протесты 2020 года в Беларуси, начавшиеся после фальсифицированных президентских выборов. Протесты были жестоко подавлены при поддержке россии на фоне недостаточно решительных действий со стороны запада. Также я имею в виду продолжающееся сегодня полномасштабное военное вторжение россии в Украину, в котором Беларусь участвует предоставляя свои территорию и инфраструктуру для проведения атак. И, конечно же, я говорю о борьбе, которая ведётся во множестве мест по всему миру, в которую все мы так или иначе включены, но имеем очень разные степени вовлеченности.

Я не была в Беларуси два года; сейчас я тоже не там, и не знаю, когда смогу туда вернуться. Язык и речь — это один из способов оставаться вовлеченной в эти продолжающиеся политические события. Я говорю о них, узнаю о них из репортажей и новостей, а потом пытаюсь разобраться в них, обличая их в слова. Таким образом я делаю их более материальными: через повторение, проговаривание, письмо. Я надеюсь, что акт произношения и повторения сможет вернуть и сохранить чувство обретённой силы [empowerment], возможности и надежды, которое было таким сильным и явным два года назад. Сейчас оно почти полностью испарилось, а его место заняли чувства безысходности, истощения, руины. Я верю, что эти чувства остаются в наших телах, но сейчас наши тела рассеяны в пространстве, и наша связь — в языке. Я знаю, что твоя художественная практика включает написание писем твоим коллаборатор:кам.

Я думала про лозунг Иранской революции: «Женщина, Жизнь, Свобода». Как он включает нечто, казалось бы, универсальное — но в то же время, нечто, принадлежащее определённому месту и времени; а также разные истории, и их трансформацию. Мне интересно, как работает язык в моменте политического сопротивления. Часто он проваливается; иногда он поддерживает нас. Он может принадлежать и угнетателю, и протесту. Как мы можем подорвать язык империи, сделать его своим? А когда уже слишком поздно, спасать нечего, и нам остаётся просто отказаться от некоторых языков?

Я также думала про солидарность как перевод: как можно переводить и разделять борьбу, повестку, слова. Например, до какой степени понятие империи совпадает в разных частях мира? Уже некоторое время мы наблюдаем за провалившимся попытками понять русский империализм на Западе, за его отрицанием.

Может быть ты можешь поделиться своими мыслями о некоторых идеях и вопросах, которые я озвучила выше?.. Что значит для тебя язык в текущей борьбе, как он функционирует? Какие ты видишь возможности и ограничения перевода, артикуляции, солидарности? Давай начнём с этой темы. Шлю тебе большие-большие объятия, и очень жду твоего ответа.

Голосовое сообщение от G. со звуками за окном её дома в Тегеране.

G.: Здравствуй, моя дорогая. Я прислала тебе голосовое сообщение со звуками, которые слышны из моего окна, с улицы. Каждый вечер, в девять часов, люди кричат с крыш, из окон и балконов: «Долой диктатора! Женщина, Жизнь, Свобода!». Когда я слушала твоё голосовое, то услышала как люди выкрикивают лозунги, и решила записать их для тебя.

Тема, с которой ты предложила начать разговор — замечательная. Для начала я хотела бы рассказать немного об истории полемики вокруг языка в иранской политике. Как тебе известно, официальный язык в Иране — фарси. Есть и другие страны, где говорят на фарси: например, в некоторых частях Афганистана и Таджикистана. География фарси выходит за пределы Ирана, но в Иране это официальный язык. Также у нас есть меньшинства: курды, луры, туркмены, балучи… Во многих регионах Ирана люди не говорят на фарси, однако в начальной школе его изучают все, и вся официальная коммуникация в стране происходит на фарси. Существует давняя дискуссия о праве на изучение родного языка, много кто в оппозиции борется за это право. Эта дискуссия идёт и между разными ветвями оппозиции. У нас существует форма национализма, не допускающая такого разнообразия языков, так как оно якобы может навредить Единой нации. Есть также левые и социалисты, которые верят в это право, и для которых это один из главных пунктов их повестки.

Долгое время носители фарси не осознавали степень дискриминации, которую испытывают другие этнические группы, лишённые права на изучение своего родного языка в начальной школе. Например, туркменский ребенок, не знающий ни слова на фарси, идёт в школу и там ему приходится учиться на нём писать. При этом, остальные дети в классе — носители фарси, они учатся писать на родном языке. Многим в Иране было сложно понять, почему это является проблемой.

И случилось вот что: слоган этой революции — «Женщина, Жизнь, Свобода» — пришёл из Курдистана. На курдском — это «Jin, Jîyan, Azadî», и эти слова пришли из Рожавы и были переведены на фарси во время одного из студенческих протестов в Университете Тегерана. Там учатся люди со всего Ирана: курды, луры, туркмены… Курдский студент перевёл «Jin, Jîyan, Azadî», и появился слоган «Zan, Zendegī, Āzādī». Этот перевод очень важен — он стал мостиком, и тут же этот слоган стал основным слоганом революции. Это произошло в первый же день, потому что для всех оказались важны и Zan, и Zendegī, и Āzādī. А потом он перешёл в другие языки — в тюркские, балучи, и так далее. Первый раз, когда я читала эти слова на языке балучи, был первым разом, когда я — иранская девушка, выросшая в столице — в принципе читала на балучи. Я знала смысл этих слов ещё до того, как прочитала их — потому что это были три слова. Они были написаны на моём алфавите, но я не могла их прочитать. Я знала, что в этот день протестующие писали этот лозунг везде — и контекст помог мне понять, что написано на неизвестном мне языке, без перевода.

Это первый раз за всю историю Иранской политики, когда что-то приходит не из идеи либо теории, сформулированной на фарси и затем переведённой на другие языки. Лозунг «Женщина, Жизнь, Свобода» пришёл из курдского языка и был переведён на фарси, балучи, и другие языки, на которых говорят в Иране. Он распространяется без перевода. Я могла прочитать его даже на армянском языке, алфавит которого совсем не похож на известный мне. Армянский художник, живущий в Иране, написал эти слова в своём статусе на фейсбуке. И я поняла, что это «Женщина, Жизнь, Свобода», ещё до того, как открыла гугл-переводчик: по тому, как они выглядели и по тому, в какой день они были написаны. Такое происходило часто: мы слышали слова и узнавали их, не зная языка. Поэтому тема, которую ты выбрала для нашего разговора, находится в центре всего, что мы сейчас переживаем.

Оля Сосновская: Здравствуй, дорогая. Большое спасибо за твоё вчерашнее сообщение. Когда я впервые слушала голосовое с криками протестующих, раздающимися на улице, то чувствовала, как всё, о чём я говорила, рассыпается под силой, реальностью и непосредственностью их голосов. Я вспомнила, как похожим образом во время протестов 2020 года люди скандировали лозунги в спальных районах Минска. На третий день протестов уровень полицейского насилия вырос до такой степени, что многие больше не осмеливались выходить на улицы. Люди начали скандировать и шуметь из окон своих многоквартирных домов. Это было мощно: как праздник с множеством огней. Когда у тебя больше нет сил или храбрости, чтобы атаковать физически, ты сопротивляешься через язык, или даже крик.

Но, конечно, язык имеет свою собственную силу, которую нельзя недооценивать. Я пока не хочу говорить о русском языке, его власти и доминировании в пост-советском пространстве, даже не пост-советском — пост-русско-имперском пространстве. Почему я говорю на русском, а не на беларуском? Из-за имперской политики, проводимой российской федерацией. Теперь россия использует тот факт, что в некоторых регионах Украины многие говорят по-русски, как оправдание для своего нападения. Конечно, важно отстаивать существование множества русских языков — так же, как множества английских. Но как их отстаивать, если ты бессильна перед дискурсивной силой империи, перед её очень явной военной физической силой? Когда приходит пора отказаться от языка и просто выучить другой? Эти вопросы остаются для меня открытыми.

Когда ты говорила про фарси, я поняла что не знаю, как я выучила беларуский язык. Когда я была ребенком, вокруг не было никого, кто говорил бы исключительно на беларуском. Наверное, я впитала язык из разных источников, от разных людей. Меня заинтересовала твоя мысль о том, как впервые за историю Иранского протеста что-то приходит не из теории или идеи, сформулированной на фарси, а оказывается переведённым и распространяется дальше без перевода. Можешь рассказать больше о том, что слоган «Женщина, Жизнь, Свобода» значит лично для тебя? Как значение этого слогана трансформируется среди протестующих сейчас? Или речь идёт не о трансформации, а о продолжении смысла, который вкладывался в эти слова, когда слоган только появился? Спасибо тебе.

Оля Сосновская: Здравствуй, дорогая. Я всё думала о твоих словах о революции, которая впервые происходит не из теории, сформулированной на фарси. Это привело меня к мыслям о теории и её воплощении. Например, часто говорят о том, что деколонизация — это не метафора; но этот концепт распространяется и оказывается в заложниках западной академии. Его смысл вымывается бесконечным теоретизированием без практики. В последнее время мы часто наблюдаем за спорами о том, как можно и нельзя практиковать деколонизацию в контексте Восточной Европы. С одной стороны, наконец-то эта тема поднимается здесь всё чаще, а с другой — внезапно каждый ощущает себя экспертом, одновременно отрезая идею деколонизации от её корней: связки с расой, историей геноцида коренного населения Южной и Северной Америки. Но эти проблемы не отменяют необходимости деколонизации для Восточной Европы, для отмены [undoing] русского империализма — не отмены, здесь нужно какое-то другое слово.

В Беларуси был очень болезненный, но давший силы [empowering] опыт раздавленной революции. Теперь теория дальнейшей революции должна включать в себя этот опыт, строиться на нём, учиться у него, чтобы развить его в продолжающуюся практику. Чтобы революция могла быть чем-то большим, чем временным разрывом или дырой в репрессивной системе, которую якобы невозможно полностью сломить. Тогда революция сможет стать непрерывной практикой со своей собственной динамикой: иногда она будет гореть, переполнять, включая весь опыт, всю жизнь — тотальность. Но иногда она будет дремлющей, или развивающейся, растущей в наших телах, наших языках, наших отношениях и связях во времени. Единственный способ продолжать революцию — построить из неё теорию, что-то, что будет распространяться, разделяться, развиваться, продолжаться. Что-то, может быть, менее хрупкое, чем непосредственность аффектов и уязвимость тел. Такие у меня появились мысли. Крепко обнимаю тебя, и с нетерпением жду услышать, каким будет твой ответ.

G.: Здравствуй, дорогая Оля. Извини меня за долгий ответ. Вчера я не могла послушать твои голосовые сообщения, потому что интернет был очень медленным. Я постаралась собрать для тебя свои мысли в следующем сообщении.

По поводу теории. Не помню свою мысль дословно, но кажется, я не говорила о том, что впервые не теория предшествует языку, а язык и действие предшествуют теории. Думаю, что теория в принципе происходит из того, что уже случилось, так что она всегда появляется после. Теоретики пытаются вербализовать, разобраться в случившемся — и так они создают теорию. Я не теоретик, я даже не слишком хорошо умею читать теорию, так что, возможно, я — не лучший человек, чтобы обсуждать эти вещи. Но я знаю, что есть вещи, которые происходят ещё до того, как наши умы способны их сформулировать. Что это за (до – формулирования) события? Я называю их «комплектами чувств» [package of senses]. Слова, которые приходят на язык до самих слов, что-то, что мы осязаем, вдыхаем, видим. Эти комплекты чувств становятся Эстетикой до того, как они становятся теорией. Эту эстетику не просто объяснить словами — они приходят из наших тел, в бесконечном движении, они становятся эстетикой и вновь приходят в наши тела.

То, что я описываю, является важной частью современных протестов в Иране; люди чувствуют протест в своих телах до того, как осознают его и формулируют в своём сознании. Это нечто очень материальное. Женщины находятся на передовой протеста, потому что именно они сейчас освобождают свои тела. Когда я своими глазами вижу на улице женщину без платка, то, что происходит в этот момент в моём теле, отделено от моего сознания, моих теорий, предубеждений и всего, что я до этого думала о политических переменах. Мои идеи о переменах происходили из моего сознания. Но то, что происходит сейчас на улицах — происходит на уровне моего тела. Вид женщины средних лет, идущей по улице в лёгких штанах-пижаме и футболке что-то делает со мной. Потому что она выглядит очень естественно, эта женщина; она та, кто она есть. Это обыкновенное зрелище очень необычно, потому что она — не молодая девушка, которая хочет ходить с идеальными волосами, идеальным телом и макияжем. Это просто женщина, которую редко можно увидеть. Это женщина, невидимая во многих смыслах: в обществе, в её положении в семье, её домашний труд — тоже невидимый, ведь скорее всего она делает работу по дому 24 часа в сутки. И вдруг — она возникает в городе. Она видима, она необыкновенна; она — революционерка. Женщина, которая просто идёт по улице, рискуя своей жизнью, потому что она вышла из дома одна.

G.: Между этими «комплектами чувств» в наших телах и нашим сознанием всегда есть дистанция. Спустя какое-то время чувства приземляются где-то в теле и становятся предложениями, девизом, может быть, нарративным текстом, или… теорией. Но сперва они живут в теле, создавая что-то вроде телесного интеллекта. Когда я иду по улице без хиджаба, который я обязана носить — я очень явно осознаю своё тело. В то же время, я стараюсь нормализовать эту ситуацию и не думать о ней слишком много. Как будто я пытаюсь дать своему подсознанию захватить контроль, будучи при этом в полном контакте с телом: я хочу убежать, если появится полиция, я хочу знать, с какой стороны улицы движутся протестующие. Я постоянно ищу глазами других женщин, и когда я вижу женщину, идущую мне навстречу — я снова в безопасности. Мои инстинкты активируют интеллект моего тела. Путь от этих чувств и ощущений до моего мозга и образа мышления, до становления теорией — очень и очень долгий. Надеюсь, что мой ответ соотносится с твоими мыслями.

Оля Сосновская: Здравствуй, дорогая. Сперва я хочу сказать, что твои слова помогли мне вспомнить опыт протестов в Беларуси — я практически почувствовала это в своём теле. Я благодарна тебе за то, что ты возвратила мне эту телесную память. По этому поводу у меня появились мысли, которые я озвучу немного позже. Я вспомнила также и то, как телесные ощущения способны помочь ухватить — не понять, но осознать сложность вещей и то, насколько всё хрупко и непредсказуемо. Например, опыт участия в Женских маршах в Минске показал мне, что множество нюансов феминизма часто не проговариваются, а участие часто предшествует чётко сформулированной теории. Возвращаясь к началу нашего разговора о языке, я, опять же, задаюсь вопросом: что можно предложить после этого момента интенсивности тел? Сможет ли что-нибудь сравниться с этой телесной включённостью? Каким образом можно вообразить политические изменения? Приходят ли они через эти хрупкие тела, или они могут наступить только после осмысления этого опыта?

Когда я думала об этом ощущении нахождения среди других тел, я вспомнила тысячные шествия в Минске и поняла, что никогда не была в такой большой толпе. Никогда не видела так много людей на улицах Минска. В последние дни я много об этом думаю, потому что пишу текст про коллективную и социальную организацию и её значение в месте, откуда я родом — в Беларуси, пост-социализме, восточной Европе. Формы коллективности там оказались подорваны опытом государственного социализма, его навязывания сверху и его последующего краха. Коллективность была подорвана неолиберальными трансформациями и авторитарными режимами, которые атомизировали людей и лишили их агентности и какой-либо веры в альтернативные будущие. Сейчас мне интересно наблюдать за тем, как люди ищут новые способы коллективной организации, которые не подведут их, не будут навязаны сверху, а также будут приносить радость.

Я вспоминаю дворовые праздники во время протестов, когда люди собирались в своих районах. В современной Беларуси не знать своих соседей — типичная ситуация. Так что люди узнавали друг друга через общий опыт поиска новых способов политического сопротивления после подавления уличных протестов. Они собирались, чтобы обсудить, что делать дальше, а потом начали организовывать праздники. Эти события часто могли не иметь прямой политической повестки, но основной причиной для собраний была политическая позиция этих людей, общее желание политических перемен. Но у них не было подходящих инструментов. Эти собрания не были безопасными: полицейские часто устраивали на них облавы, людей арестовывали. Некоторые из сложившихся тогда сетей поддерживаются до сих пор; так же, как и практики сопротивления, сформировавшиеся в 2020 году, сейчас они направлены на антивоенный саботаж и поддержание инфраструктур взаимной поддержки.

В то же время из-за репрессий многие покинули страну — где-то я читала про цифру на уровне десяти процентов населения. Сейчас вопрос стоит о том, как продолжать поддерживать эти связи. С войной в Украине ко многим пришло разочарование в существующих способах политической организации. Люди перестали верить в ненасильственное сопротивление. Правда, я думаю, его практиковали скорее не как моральный выбор, а как необходимость в условиях огромного перевеса в силе со стороны вооружённой полиции и отсутствия опыта насильственного сопротивления. Сегодня многие убеждены, что любая смена режима в Беларуси невозможна без падения российского режима. Что если мы, например, свергнем режим, то просто повторим украинский сценарий и подвергнемся вторжению со стороны россии. Это просто спекуляция, но она отражает ощущение безнадёжности, которое возникает во время переоценки событий прошлого. Сейчас время нового кризиса, нового политического распада. Он наступил из-за осознания ограниченности собственных возможностей, смешанного с чувством ответственности за то, что беларуские территории используются сейчас для атак на Украину. Важен и факт того, что, спустя два года борьбы и угнетения, гражданское общество подверглось атомизации и репрессиям (на сегодняшний день в Беларуси 1447 политических заключённых, а практически все НКО — более 300 — закрыты, как и все независимые СМИ), и не обладает ресурсами для сопротивления. Кажется, что обрести это коллективное тело снова, собрать его заново — очень сложно, но крайне необходимо.

Я повторила здесь историю протестов в Беларуси, потому что я хотела напомнить себе и всем, что они на самом деле случились, потому что сейчас в это почти невозможно поверить. То, что они когда-то были — обещание того, что они будут снова. Но сегодня мы живём с огромной пропастью. Она ощущается не только между точкой революции и сегодняшним днём, не только между теми, кто остался и теми, кто уехал; теми, кто уехал безопасно и теми, кому пришлось переходить границу через лес; теми, кто испытал заточение и пытки, и теми, кто нет. Мы можем спорить о том, до какой степени пережитый опыт мешает нам чувствовать солидарность и эмпатию друг к другу — так или иначе, существование этой пропасти нужно признать. Другая болезненная пропасть — между мной и моими друзьями и подругами в Киеве, у которых после очередного российского массированного удара нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Пропасть между комфортом в моём теле и чувством бессилия, пришедшим, возможно, вместе с этим комфортом. И огромная пропасть между друзьями в Украине и друзьями в россии — об этом я не хочу говорить много, потому что не мне об этом говорить; но я уверена, что эту пропасть не получится залечить в каком-либо обозримом будущем. Ещё есть пропасть между моими друзьями из Беларуси и друзьями и коллегами из россии, работающими в культуре и искусстве. Они переживают потерю привилегий, о существовании которых узнают лишь сейчас. Пример такой привилегии в сравнении с ситуацией в Беларуси — возможность работать в стране гражданства, которая у тебя есть из-за того, каким образом распределяются ресурсы.

Но я не буду оплакивать эту пропасть, не буду никого обвинять. Отказ скорбеть по этой пропасти — один из способов избежать воспроизведения токсичного нарратива о братских народах, лежащего в корне российского империализма. Есть коллективные тела, частью которых мы быть не хотим — например, российское государство. Однако я думаю, что мы должны признать эту пропасть и научиться с ней работать. Я не хочу сказать, что связи, эмпатия и солидарность невозможны, но они не возникают сами по себе. Они достигаются в процессе совместной работы. А иногда что-то не получается — и тогда оно просто не получается, и нам нужно с этим жить. Искать то, что работает. Мне следует упомянуть, что этот разговор публикуется на платформе бывшей российской институции, которая всё это время оставалась чувствительной к темам, которые мы обсуждаем. Это мои друзья, но мы не свободны от переплетений отношений власти и насилия. Меньшее, что мы можем сделать — это озвучивать их. Извини, что я внесла в эту беседу так много нашего контекста, но я правда думаю, что об этом важно говорить.

G.: Большое спасибо тебе за то, что поделилась своими мыслями. Твой рассказ помог мне увидеть множество внутренних деталей в отношениях Беларуси, россии и восточной Европы. Эти важные нюансы и текстуры непросто различить со стороны. Всегда есть текстуры, которые складываются из людей, дружбы, отношений — о них не рассказывают в новостях. Ещё важен язык: я не могу понять, каково это — говорить на русском языке находясь в странах, чьи границы не совпадают с границами россии (должно быть, это очень специфический опыт). Мне недоступны оттенки и перепады в ощущениях единства внутри сопротивления, единства как формы сообщества, солидарности людей, которые могут прочитать слова, написанные друг другом, будучи разделёнными границами. То же касается злости и ненависти, производимой дискриминацией со стороны центрального государства и его централизованных структур власти, стоящих над всем тем, что объединяет людей. Все эти темы исключены из большинства дискуссий, проходящих на международном уровне. Что мы знаем об отношениях между людьми, говорящими на одном языке в странах, разделённых границами? Что мы знаем о климате отношений между этими регионами? Они — не просто соседи, но части большего тела, и, как ты сказала, иногда часть тела не хочет объединяться, потому что быть угнетёнными — больно… Телу нужно, чтобы его органы не были разделены границами, чтобы они соединялись друг с другом без участия центра.

В твоих словах меня очень заинтересовало описание опыта причастности к большему телу. Например — беларуские, украинские и российские силы сопротивления, объединённые борьбой за свободу и справедливость — это большее тело. Другой пример — причастность к географическому пространству, наделённому таким инструментом, как общий язык. Ещё — участие в политическом движении, волнах, переменах — как бы мы это ни назвали. Участвовать в восстании — как плыть по реке. И в то же время, быть телами, расположенными в разных местах и контекстах, со всеми нюансами и текстурами. Разделённые тела происходят из общего дела. Кто-то из вас живёт в западной Европе, другая — внутри реальной войны, без воды и электричества. Третья живёт с пост-протестной депрессией. Когда-то мы были частью целого, в котором мы ощущали тела друг друга. И вдруг, мы — разделённые тела. Изолированные друг от друга в разных условиях, определяемых нашими привилегиями, удачей, границами и нашей позицией внутри иерархии, нашей удалённостью от центра. Когда-то мы знали (мечтали о) равенство, но нас снова порезало на неравные части.

Мне это очень интересно, потому что с нами здесь происходит то же самое. У меня есть друзья, живущие в Канаде и в Европе, друзья, живущие в Иране: кто-то в Тегеране, а кто-то в других частях страны, где условия повседневной жизни намного более суровые. Как нам вернуть ощущение принадлежности к одному движению? Как мы можем продолжать политический диалог, забыв о неравном положении наших тел?

Я замечаю, что разница в условиях жизни у меня и моих (даже самых близких) друзей создают огромную пропасть в наших политических взглядах. Неважно, на чём основана разность этих условий. Одна моя подруга живёт в Нидерландах, в холодной ситуации изолированности —в маленькой квартире в джентрифицированном районе города. И я никогда не чувствую, что её тело свободно, что она наслаждается жизнью. Её тело оказалось в ситуации комфорта, но её рассудок теперь всегда беспокоен. Когда мы разговариваем, она хочет, чтобы всё закончилось прямо сейчас: мы должны совершить эту революцию к завтрашнему утру! Она ждёт победы так, как будто она случится на следующей неделе. Я отвечаю ей, что нам нужно быть терпеливыми и помнить, что перемены требуют времени. Наши тела живут в разных ритмах, на разных скоростях — и это также создаёт пропасть в наших политиках. При этом я могу обсуждать те же вопросы с не-иранскими друзьями и чувствовать себя комфортней, потому что пропасть между нами намного меньше.

Мы с тобой и c многими нашими друзьями разделяем чувство принадлежности к общему движению. Нас объединяет общий язык, мы понимаем друг друга, находясь вдалеке. Так возникает чувство, что ты постоянно пребываешь в изгнании. Я люблю говорить об идее изгнания. Похоже, что наш дом — в изгнании. Не важно, остались ли мы в родном городе, но без друзей, которые покинули страну, или мы живём за границей — тоже без друзей, потому что они живут в других городах. Мы живём с чувством изгнания, и я стараюсь принять это чувство: хорошо, мы — изгнанники. Что нам делать с нашим изгнанием? С этим расстоянием, которое отделяет нас от реальности, друг от друга, от границ? Если ты живёшь в столице Беларуси, то в других частях страны условия жизни наверняка более суровые, и ты не можешь этого понять, и это тоже своего рода изгнание. Скорее всего, у тебя есть подруга в какой-нибудь зарубежной стране, по отношению к которой вы обе чувствуете себя в изгнании. Так что давайте признаем, что мы все в Изгнании… каждая в своей степени.

Что касается твоих мыслей о личном и коллективном, когда ты говорила о пережитом из-за провалившегося опыта социализма крахе коллективности — в Иране происходит нечто подобное. В течение десяти лет после революции 1979 года у нас существовала форма социализма (при этом все оппозиционные группировки жёстко подавлялись). Спустя десять лет социализм трансформировался в другую экономическую систему. Теперь любая форма коллективности ассоциируется с провальным проектом объединения нации, развернувшимся в первое десятилетие революции. И люди хотят жить по-другому. Они хотят существовать за пределами унификации, они хотят быть насколько разными, насколько это возможно. Многие годы я думала: значит ли это, что мы хотим быть индивидуалистами? Значит ли это, что мы хотим реализовывать свою индивидуальность и личную свободу так, как это происходит на западе?… Лично я не верю, что свобода — в тотальном индивидуализме. Но что лежит между этой коллективностью, между этим проектом унификации (подразумевающим дискриминацию меньшинств) и индивидуальной свободой — что же посередине? Думаю, именно это мы сейчас и пытаемся выяснить. Мы исследуем то, каких масштабов может достигать коллективное. Как коллективное может наладить связи с чем-то большим чем оно само, без ущерба чему-то меньшему. Повсеместно мы пытаемся обнаружить формы коллективности, отличные от национально-государственных или имперских проектов, и от идеи личной свободы. Посередине есть множество возможностей, и мы хотим открыть и попробовать их.

Оля Сосновская: Здравствуй, дорогая. Извини меня за мою медлительность; вчера я почему-то была очень уставшей. А позавчера мы организовали дискуссию о забастовках, заботе и феминизме, и о роли женщин в протестных движениях Беларуси и Польши. В Польше действует практически полный запрет на аборты. Поэтому там существует движение «Женская Забастовка», организованное, конечно же, женщинами, которые борются за отмену этого запрета. Это не забастовка в буквальном понимании, а скорее что-то вроде демонстрации, нарушения привычного хода жизни. Во время и после беларуских протестов 2020-го года поднялась крупнейшая волна трудовых забастовок не только в истории современной Беларуси, но и всего региона. Это тоже были скорее не забастовки, а разные способы протеста сотрудников и рабочих.

У нас получилась долгая дискуссия о революционном движении, также в контексте войны в Украине. Какие есть альтернативы героической идее прогресса? Что нам делать со всеми ранеными, утомлёнными телами, отчаянно нуждающимися в заботе о себе и друг друге, живущими в разных ритмах и темпоральностях? Мы говорили о более интимных связях между людьми и телами, которые существуют на разных уровнях близости: очень близко, как, например, в тюремной камере, где женщины разделяют не только чувства и эмоции, но и свои знания и навыки, гигиенические принадлежности, нижнее бельё, и так далее. Тела могут быть удалены друг от друга в пространстве, как в ситуации, когда люди из-за границы донатят волонтёрам, уволенным, политическим заключённым и другим. Мы говорили о масштабе политического действия. Могут ли забота и небольшие жесты внутри повседневности, направленные против политического режима и за его пределы, считаться политической агентностью и активизмом? При том, что они не способны остановить войну. Если рельсовый саботаж и забастовочные движения в россии и Беларуси не достигли такого масштаба, чтобы остановить войну, как мы можем оценивать этот способ политического подрыва? Спасибо тебе за твои мысли и проницательность, и за то, как точно ты описала состояние, в котором многие из нас находятся. Слушать тебя — всегда очень ценно. Я продолжу свою мысль в следующем сообщении.

Я хочу прочитать цитату из текста писательницы Мирен Арсаньос. Обычно я много цитирую: есть что-то в повторении, в акте цитирования и повтора движений, слов, исторических событий или сценариев. Так вот, цитата: «Когда мой язык [language] говорит «eau» на французском, она не обязательно имеет в виду воду. Она также имеет в виду эмульгацию и телефонный звонок, на который она не ответит. Я не хочу сказать, что мой язык может распоряжаться языком так, чтобы он означал то, что она хочет, чтобы он означал. На её языке [tongue] — колониальный отпечаток, который поэзия иногда способна трансформировать, но никогда — избежать. Мой язык не пишет поэзию. Она пишет едва проснувшись. В прерывистых приступах она пишет о той любви, что больше не связана с биологическим наследованием (языка, богатства, культуры). Язык [tongue], приходящий от будущих матерей, стихийно передающийся снизу-вверх через наследование, не связанное с владением (языком, культурой, богатством)».1

Я думала об одном из двух колониальных языков на которых я говорю (на английском и русском). Многие писали о множестве английских, о том, как сосуществуют разные версии английского, о том, что (с)ломаный английский — своего рода сопротивление, вызов нормативному английскому. Кажется, у Мирен Арсаньос тоже есть текст об этом. 2Но существует и множество русских языков. Я могу легко определить на слух, что кто-то родом из Москвы (не стоит путать с теми, кто живёт в Москве, потому что многие, кто там живёт, родом не оттуда, или вообще не русские — если мы говорим о русских как нации). На слух я могу отличить литовско-русскую речь от украинско-русской; думаю, беларуско-русская речь звучит для меня привычно. Ты сказала, что мы говорим на общем языке. Насколько он действительно общий? Может быть, он не такой общий, как мы думаем, и особенности произношения и артикуляции значат больше, чем сами слова. А может, всё находится в непрерывном движении. Большинство из нас одновременно являются частью сопротивления и режимов насилия. Это не делает нашу борьбу менее ценной или эффективной. Это не значит, что мы бессильны. Но нам необходимо признавать это.

Мне понравилась твоя мысль о расположенности наших тел, определяющей возможность быть вместе в борьбе. Я вспомнила опыт протестов в Беларуси; фактически, этот телесный опыт формировал политическое воображение и определял настроения людей. И их уверенность в победе и завтрашнем дне, и наоборот — чувство подавленности. Это больше спекуляция, но я думаю, что полиция запрещает людям собираться не только в целях предотвращения восстания. Они делают это, чтобы не дать людям снова ухватить этот аффект, поддерживающий и заряжающий политически желания, чаяния, воображение. Блокируя тела, они блокируют нашу возможность воображать лучший мир и верить в то, что он возможен. Я тяжело переживала невозможность быть среди других тел. Однажды я не добралась до марша, потому что слишком сильно боялась выйти на улицу — я чувствовала, как моё тело парализует страх. От этого мне стало так грустно и безнадёжно, что у меня появилось ощущение, что революция провалится, что все мы провалимся. Также, как провалилась моя попытка присоединиться к маршу. А позднее, когда я была уже не в Беларуси, я пыталась понять, имею ли я право заявлять, что я — тоже часть этого движения, если физически я нахожусь не там. Но, опять же — где это «там»? Это место нашей совместности, конечно же, больше чем только улица — в то же время, это очень конкретное место. Мне пришлось учиться действовать через язык, через письмо и речь, учиться заботиться о других через язык. Однако сила телесных констелляций в протестах, праздниках и танце заключается именно в том, что они связаны не только посредством языка.

Ты говорила о дистанции и невозможности действительно быть вместе вопреки этой дистанции, и это навело меня на мысль о том, как теоретики ищут новые слова вместо понятия «солидарности», которые включали бы все нюансы: различия во властных иерархиях и привилегиях, разный доступ к опыту. Мы всегда ищем точное слово, способное описать всю сложность ситуации, но в итоге оно снова проваливается.

Ты чудесно сказала о поиске новых форм бытия-вместе — неимперских, ненационалистских, неиндивидуалистских. Формы совместности в пост-социализме связаны с постоянным поиском способов быть вместе вне идеологии и неолиберального индивидуализма и часто находятся как раз в промежутках меж разных политических реальностей, сменяющих друг друга. Во время протестов в Беларуси люди тоже учились быть вместе вне рамок государства, от которого они хотели абстрагироваться. Но, в конце концов, многим из них не удалось выйти за пределы мышления на уровне национального государства. Сейчас на границе Беларуси и Польши, как и на границе Беларуси с другими странами Евросоюза сложилась катастрофическая ситуация с беженцами, преимущественно прибывающими из Ирака и Курдистана, но и из других стран тоже. Множество людей застряли на границе между Беларусью и Польшей в совершенно ужасных условиях, уже приведших к нескольким смертям. Беларуский режим в каком-то роде подталкивал людей к приезду в Беларусь, чтобы с их помощью создать ситуацию кризиса и угрожать Евросоюзу. Многие участники антивоенных протестов в Беларуси — из-за того, Беларусь довольно белая и ксенофобная, и потому, что беженцы появились в стране при участии режима — не воспринимали беженцев отдельно от режима. Хотя многие протестующие сами были вынуждены стать беженцами, они не смогли солидаризироваться с этими беженцами. Не все из них — но основной нарратив был именно таким, и такую позицию продвигали в том числе и независимые СМИ. Так что работы предстоит ещё много: этот короткий опыт близости тел в борьбе и совместности имеет свои пределы — он должен стать продолжающейся во времени практикой.

По поводу того, что ты сказала про изгнание: я думаю, что мы столкнулись именно с этим чувством пребывания в изгнании, так же внутри страны — и это привело к поискам способов непрямого участия в политической жизни. В Беларуси они воплотились в культурном и не-государственном секторах. Это была не-политическая деятельность, тем не менее, идущая против системы, против нормального порядка вещей.

G.: Здравствуй, дорогая. Мне было так приятно слушать тебя, и я хочу прокомментировать многие твои мысли. Но прежде всего, я хочу ещё поговорить о теле, о связи между опытом наших тел и политической репрезентацией. Много кто старается репрезентировать наш телесный опыт, и в основном это выходит плохо. Политики, активисты, новости, образы. Как мы можем сохранить и защитить наш телесный опыт от этих репрезентаций? От насилия, которое эта искажённая репрезентация оказывает на наше тело? Например, я знаю, что внутри иранской диаспоры всегда идёт борьба за то, кто представляет Иран и иранский народ. В более общем плане существует вопрос о том, кто должен представлять протест, протестующих, революцию в общем. И каждый день появляется кто-то, претендующий на то, чтобы быть лидером, или группа людей, которые хотят наречь кого-то лидером основываясь на количестве подписчиков или лайков. Нас захлёстывает борьба за репрезентацию. Мне интересно, сможем ли мы когда-нибудь сказать что-то лучше, чем «это движение не имеет лидера». Эту фразу часто можно услышать, но этого недостаточно. Она ни к чему не приводит, не создаёт структуру, которая бы помогла закончить борьбу за репрезентацию; в итоге борьба продолжается за то, у кого будет право сказать, что у этого движения нет лидера, что поддерживает ту же самую иерархическую структуру. Говоря это я хочу сказать кое-что ещё.

Я думаю, что Солидарность в целом, сама идея солидарности категорически противоречит репрезентации. Сегодня я обсуждала это с моей подругой из Тегерана. Она рассуждала о разнице между лозунгом «Будьте Нашим Голосом» и реальным усилением чьих-либо голосов. Первое — про репрезентацию, второе есть естественный эффект солидарности. Например, я заметила, что, разговаривая с тобой, я чувствую себя свободной от репрезентации (ты не вынуждаешь меня говорить от лица всей нации, ты понимаешь мою неуверенность и сомнения, когда я говорю о Народе), потому что у тебя есть твой опыт жизни и борьбы в Беларуси. То, что ты никогда не бывала в Иране, неважно: твой собственный политический опыт создает безопасное пространство для выражения моих чувств. Это безопасное пространство я называю Солидарностью. Я свободна от того, чтобы в каждом предложении напоминать тебе о том, что я не говорю от лица всего народа, хотя я всё время обращаюсь ко «всему народу». Как будто мы обе наделены инструментами сострадания. Я чувствую, как разговор свободно струится между нашими голосами, телами и умами. Эту мягкую текучесть разговора я называю Солидарностью. Эта солидарность в основе нашего общения позволяет нам делиться своим опытом друг с другом без страха. Я знаю, что солидарность — заезженное слово. Сегодня мы не можем употреблять его просто так, потому что его смысл и назначение выхолощены. Но мы не можем не обратить внимание на невидимый мостик, по которому разговор течёт так просто и гладко… Он позволяет мне перескакивать с темы на тему без страха репрезентации, непонимания, страха ввести тебя в заблуждение или того, что я рисую тебе иллюзорные образы. Я думаю, что освобождение от всех этих чувств возможно благодаря солидарности… Мы должны вернуть себе это слово.

Оля Сосновская: Здравствуй, дорогая. Извини за поздний ответ. Вчера я была в дороге, и смогла послушать твоё сообщение только вечером. А сегодня я почувствовала, что немного заболела. Не думаю, что смогу много добавить к тому, что ты сказала так хорошо и точно, предложив такой неожиданный взгляд. Мне особенно понравились твои слова о том, что нам необходимо защищать свои тела от репрезентации.

Я не могу не думать о тексте Аны Вуянович3, который не выходит у меня из головы с тех пор как я прочитала его несколько лет назад. Она пишет о критике представительной демократии в западных обществах. Критикуя репрезентацию, она пишет, что тела в общественных пространствах больше ни на что не влияют политически. Но твои слова о том, что нам необходимо возвращать себе свои тела, противясь репрезентации, которая всегда проваливается — очень интересные и обнадёживающие. И я вижу здесь любопытный поворот в начало нашего разговора, к теме языка. В конце концов, язык — это тип репрезентации. Мне очень интересно, как язык может быть не только репрезентацией, но и действием.

Мне понравились твои слова о солидарности как опыте тел вне репрезентации, о некоем чувственно-аффективном опыте, который помогает освободиться. Солидарность как опыт, укоренённый в месте, откуда ты родом, и одновременно помогающий тебе быть за пределами только этого места.

Мне также были очень интересны твои слова про движение без лидера. Кажется, в Беларуси все настаивали на том, что у протестного движения лидера нет. И это было правдой, потому что все лидеры были в тюрьме. Поэтому никто и не хотел брать на себя роль лидера — из-за опасности. Так что даже предполагаемые лидеры вроде кандидатов в президенты говорили: «Нет нет, на самом деле мы никого за собой не ведём, всё решает народ».

G.: Оля, прости меня, я сильно болела последние три дня, и только-только вернулась к жизни. Последние три дня я много думала о том, наш опыт нельзя назвать даже представительной демократией, потому что мы не голосовали за людей, которые представляют нас за рубежом. Есть журналисты, художники, писатели, аналитики, те, кто даёт интервью СМИ, те, кто говорит за других, те, кто присваивает слово «народ». Они говорят от нашего лица, но никто не отдавал за них свой голос. Это не представительная демократия. Думаю, это эффект того, что мы долгое время рассматривали представительную демократию как лучшую модель демократии: теперь любая форма политического воображения стала формой репрезентации. Этого невозможно избежать, невозможно не присваивать слово «народ». Все революционеры должны использовать это слово — это власть, которую ты обретаешь, когда выступаешь против чего-либо. Но всегда есть возможность сохранять подходящий масштаб репрезентации. Масштаб не алгоритмов или СМИ, не метафор или денег, власти или капитала. Не знаю, как это должно работать в действительности, но таковы мои сырые мысли. Для начала нам нужно вернуться к человеческим масштабам, уравнять наши голоса, а затем вернуть себе слово Народ и тогда уже обсуждать идеи большего масштаба.

Возвращаясь к теме тела. Если у тебя есть телесный опыт, который ты разделяешь с группой людей, ты можешь репрезентировать их так, чтобы это оставалось уместным. В этом случае искажение (которое обычно сопутствует репрезентации) будет минимальным. Потому что ты говоришь от лица своего тела, ты говоришь вещи близкие всем другим телам, которые были с тобой в этом опыте. Если все мы в какой-то момент испытали похожий опыт совместности на разных площадях наших городов, то затем, когда мы будем репрезентировать этот протест и всю разность наших восприятий и политических взглядов, мы всё равно будем описывать общий опыт. Потому что мы разделяем один телесный опыт. Изгнание — также очень сильный телесный политический опыт. Я никогда не недооцениваю опыт пребывания в изгнании. В нашем политическом ландшафте существует множество сильных текстов, написанных авторами в изгнании. Мы тоже можем говорить за тела в изгнании. Мы можем говорить «мы» или о «нас» имея в виду тела с опытом изгнания, особенно находящиеся в конкретных городах на севере и западе Европы и в Америке (то, что мы называем западом), так как это очень своеобразный опыт тела.

Ещё о языке. Это правда: язык также есть форма репрезентации. Но представь себе общий язык, слова которого приходят через наши тела. Если мы запишем то, что испытывают наши тела, что они видят, чувствуют, ощущают — тогда, наверняка, это будет репрезентацией нашего опыта без дистанции между словом Народ и личным опытом.

Оля Сосновская: Мне так жаль, что ты заболела, и я надеюсь, что ты уже чувствуешь себя намного лучше. Последние несколько дней я тоже болею — к счастью, не очень сильно, но я чувствую себя очень слабой. Это что-то вроде бесконечной простуды. Интересно думать об этом в контексте твоих слов об общем телесном опыте на расстоянии — и вот мы вместе болеем вдалеке друг от друга.

В последнее время я много думаю и говорю с подругами и коллегами о слабых телах внутри революции. Есть такой концепт «слабого сопротивления», предложенный польской феминисткой и философкой Евой Маевской.4 Конечно же, она субверсирует понятие слабости, критикуя героический образ революции, и говорит об альтернативных стратегиях сопротивления — иногда это маленькие жесты, оказывающиеся большими. Недавно с моей подругой и коллегой Андреой Ансьера [Andrea Anciera] мы обсуждали то, как можно избежать противопоставления слабости и силы, не стараясь при этом переприсвоить слабость. Я думаю о слабых телах, которые физически неспособны вступать в драку с полицией, идти многокилометровые марши и выходить на улицы незащищёнными, потому что они уже очень уязвимы. Я имею в виду не только физическую слабость, но ещё ментальные уязвимость и расстройства, и усталость. Как можно быть частью революционного движения, когда ты больна, слаба, истощена, и так далее?

Сейчас я сильно отклонилась от темы нашего разговора. Но мне так понравилось, как ты сказала про то, как сложно не присвоить себе слово «народ», про корпореальность солидарности и критику репрезентации. Мне нравится, что можно рассматривать эту дистанцию и изгнание как некую форму материальности, которую мы можем ощущать внутри себя и проживать, вместо того, чтобы относиться к ней как к преграде или невозможности, которая вечно нас разделяет. Думаю, здесь можно завершать наш разговор — не потому, что я хочу его завершения, а потому, что у платформы, которая пригласила нас к этой беседе, есть определённые временные ограничения. Хочешь ли ты добавить что-нибудь? Я хочу поблагодарить тебя за то, что в этих голосовых сообщениях ты разделила со мной эти несколько дней. Спасибо тебе за то, что поделилась своими мыслями. Они всегда такие сильные и вдохновляющие, а то, как ты их формулируешь, дорого моему сердцу. Надеюсь и верю в то, что борьба принесёт плоды; я совершенно уверена в победе, во всей сложности понимания этого слова. Надеюсь и дальше, несмотря на расстояние, оставаться близко друг к другу и на связи, и шлю тебе очень крепкие объятия и солидарность. Спасибо.

Я размышляла о том, должна ли я в конце разговора сделать какой-либо вывод, но думаю, что уместно оставить конец рассыпанным и свободным, потому что на самом деле конца нет. В конце концов, мы всегда в процессе, в моменте, и спасибо тебе.

G.: Наконец-то я послушала все твои сообщения, и они очень мне понравились. Думаю, что оставить конец таким — это хорошая идея. Это очень красивое завершение/не-завершение/открытый финал. Есть ещё несколько мыслей, которые пришли мне в голову по поводу слабого тела, о котором ты говоришь — это прекрасная тема, и я бы хотела ещё поговорить с тобой об этом позже. Добавлю ещё пару мыслей.

Идея сопротивления/стратегии/тактики, в которых могут участвовать слабые тела, чрезвычайно важна для нас. Одно из прекрасных качеств протестов в Иране с Женщиной на передовой — это тело, которое хочет освободить себя, а не присвоить себе власть или звание обладатель:ницы самых больших мускулов. Это тело хочет освободиться, быть самим собой, со всеми слабостями и ограничениями. Всю мою жизнь я хотела быть сильной женщиной. Быть сильной значило для меня быть независимой, бесстрашной. Эти слова — Сильная Женщина — жили в моей голове, как будто это была моя домашняя работа — стать такой, стать сильной женщиной. После начала протестов я внезапно поняла, что я больше не хочу быть сильной женщиной. Я хочу быть свободной женщиной. Свободной даже от того, чтобы быть сильной. Это было для меня большой переменой: не стараться больше быть сильной, а вместо этого попробовать стать свободной. Думаю, свободное тело может быть очень слабым, но эта слабость естественна для многих вещей. Слабость реальности человеческого масштаба, слабость маленького ребёнка, играющего на улице. Нам необходимо вообразить мир, где все эти тела с реальным мастшабом существования могут стать свободными. Спасибо тебе, надеюсь вскоре услышать о твоём проекте.

Оля Сосновская: Дорогая, спасибо тебе за твои сообщения. Я не хотела ничего добавлять, но не могла удержаться от маленького примечания. Мне очень близко то, что ты сказала о сильных и свободных телах, о том, что свободные тела могут также быть слабыми. У Андре Лепеки5 есть цитата, в которой он делает отсылку к Ханне Арендт и её размышлениям о политическом движении. Она говорит, что двигаться политически значит двигаться свободно, и это политическое движение — постоянное, регулярное усилие, которое приходит с повторением, и через каждое повторение обновляется. Я часто повторяю эту цитату. После того, что ты сказала, она обрела для меня новый смысл, т.к. я часто думаю о движении в двойном смысле: как о политическом движении и телесном движении. А повторение — это что-то, что помогает нам учиться, овладевать мастерством, практиковать. Но ещё, с этим постоянным повторением приходит истощение. И та мысль, что свободные тела находятся в постоянном движении до полного истощения, после твоих слов становится очень понятной. Но истощение не означает их провал, или что они больше ни на что не способны. Оно может значить, что так они становятся свободными — через эту слабость. Думая о политическом движении как о революционном или танцевальном движении, обычно представляешь образ сильного тела, или тела танцора, но это тело может также быть слабым и хрупким. И в этом смысле оно будет сильным. Так что, большое спасибо тебе. Тоже тебя люблю.

- Оригинальная цитата: “When my language says «eau» in French, she doesn’t necessarily mean water. She also means emulsification or a phone call she will not answer. I don’t mean to say that my language can wield language to mean anything she wants it to mean. There is a colonial blueprint on her tongue that poetry can sometimes transform but not escape. My language doesn’t write poetry. She is barely awake when she writes. In intermittent bouts, she writes about a kind of love divorced from biological inheritance (of language, wealth, culture). A tongue imparted by future mothers, an extemporaneous and ascending transmission in which inheritance is divorced from property (of language, culture, wealth)”. На французском «eau» [o] — вода. Авторка также употребляет слово «язык» как одушевлённое существительное женского рода, хотя обычно оригинальное английское «language» используется как неодушевлённое агендерное «it». Mirene Arsanios. «Notes on Mother Tongues: Colonialism, class, and giving what you don’t have» 2020 Ugly Duckling Presse.↥

- Mirene Arsanios. Many Englishes: On Editing and Power. Текст на английском доступен по ссылке.↥

- A Live Gathering: Performance and politics in contemporary Europe edited by Ana Vujanovic, with Livia Piazza, Berlin: b_books, 2019.↥

- Ewa Majewska. «Feminist Antifascism: Counterpublics of the Common» Verso, 2021.↥

- André Lepecki, ‘Choreopolice and Choreopolitics or, the task of the dancer’, in The Drama Review no. 57 (4), 2013, p. 13.↥